no">

2013年11月30日

12月3日講演 「救国の将 廬原君臣 白村江とスルガ湾」 沼津市 Lot.nにて

12月3日18時半から沼津市のLot.nにて行います。

内容は「救国の将 廬原君臣とスルガ湾の古代史」です。

(廬原氏の古墳とされる三池平古墳)

日本が初めて遭遇した古代東アジア各国の思惑渦巻く国際戦争・白村江の戦い。

滅亡した朝鮮半島の国・百済を救うべく、スルガ湾から一万人の兵と共に船出した庵原の豪族・廬原君(いほはらのきみ)を軸に、駿河湾地域の古代史を語ります。

「古代史・朝鮮半島の歴史・白村江の戦い・駿河湾地域・海洋民族・古代造船・飛鳥時代に関心がある方におすすめです。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「救国の将 廬原君臣とスルガ湾の古代史」です。

(廬原氏の古墳とされる三池平古墳)

日本が初めて遭遇した古代東アジア各国の思惑渦巻く国際戦争・白村江の戦い。

滅亡した朝鮮半島の国・百済を救うべく、スルガ湾から一万人の兵と共に船出した庵原の豪族・廬原君(いほはらのきみ)を軸に、駿河湾地域の古代史を語ります。

「古代史・朝鮮半島の歴史・白村江の戦い・駿河湾地域・海洋民族・古代造船・飛鳥時代に関心がある方におすすめです。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月29日

史上最大の作戦 完全版 25日 ①海峡

5時起床。強い風と、強い波音もこの防波堤が守ってくれる。全く静かでよく眠れました。

どうやら野宿場所としてはWikiにも載っているくらい有名らしい。

利尻行きのフェリーが出るまで周辺を散策。

サハリンでなく樺太にして欲しい気も。

稚内公園に移動。結構、高台にあるので強い風の中歩くのも寒い。

九人の乙女の像

1945年8月20日、樺太真岡へのソ連軍侵攻に際し、真岡郵便電信局にて連絡業務のため残留していた電話交換手の女性12人のうちの、9人が青酸カリなどを用い自決した。

彼女らを顕彰しようと1963年に地元の樺太関係者と遺族の手によって氷雪の門とともに九人の乙女の像が建立された。

1968年9月5日、昭和天皇と香淳皇后は稚内市を訪問し、後日宮内庁よりその時の感銘を和歌に託したことが公表された。

御製「樺太に 命をすてし たをやめの 心を思へば むねはせまりくる」

御歌「樺太に つゆと消えたる 乙女らの みたまやすかれと たゞいのりぬる」

氷雪の門

氷雪の門は樺太で亡くなった日本人のための慰霊碑である。

二つの柱の間から樺太が見えるらしい。

女性の像については、顔は戦争で受けた苦しみを、手のひらを見せているのは樺太も家族も失ったことを、足はその悲しみや苦しさから早く立ち上がることを表しているとされている。

昭和20年に敗戦のため閉校した樺太師範学校の碑。

稚内市街を望む

曇っているが、何となく北の海らしいと言えばその通り。

開基百年記念塔も雲の中。

港に戻ってフェリーの手続きをする。

結構、並んでいる所に並んだが、そこは礼文島行であった。

慌てて利尻行きに移る。

船内にて。

6:40 稚内港発

6:40 稚内港発

船内には其処彼処にサハリン旅行の案内。

船内の売店で購入。

いわゆる「ノンホモ」タイプで脂肪分が浮いている濃い牛乳であった。パンによく合う。

8:20 利尻島の玄関口・鴛泊港着。

8:20 利尻島の玄関口・鴛泊港着。

サイクリングの人が多いのか、輪行の人を見掛ける。

遂に島に上陸。目的の八割は達成したと言えよう。

続く…。

2013年11月28日

11月27日「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」について参考文献

11月27日、沼津市の高嶋酒造にて「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」についてお話させて頂きました。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「天界航路 天野芳太郎とその時代/尾塩尚(おしお ひさし)」

天野の一生を著作や関係者への手紙などから辿れるようになっています。

「我が囚われの記/天野芳太郎」

戦時中、天野が米国の収容所に居た時期の書き下ろし。

「ペルーの天野博物館/天野 芳太郎, 義井 豊(よしい ゆたか)」

天野博物館の展示についての紹介。

「遙かな山やま/泉靖一」

天野と共にアンデス考古学に尽くした泉靖一の南米での随筆

ご参考にして下さい。

※次回、12月18日18時半に「熱狂と沈黙と 日本基督教史」と題し、日本におけるキリスト教史についてお話します。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「天界航路 天野芳太郎とその時代/尾塩尚(おしお ひさし)」

天野の一生を著作や関係者への手紙などから辿れるようになっています。

「我が囚われの記/天野芳太郎」

戦時中、天野が米国の収容所に居た時期の書き下ろし。

「ペルーの天野博物館/天野 芳太郎, 義井 豊(よしい ゆたか)」

天野博物館の展示についての紹介。

「遙かな山やま/泉靖一」

天野と共にアンデス考古学に尽くした泉靖一の南米での随筆

ご参考にして下さい。

※次回、12月18日18時半に「熱狂と沈黙と 日本基督教史」と題し、日本におけるキリスト教史についてお話します。

2013年11月27日

本日講演「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」 沼津市 高嶋酒造にて

11月27日19時より講演致します。

内容は「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」です。

少年の頃に読んだ冒険小説と拾った石器から、海外へ雄飛する事を望んだ天野。

事業を起こし成功するも、震災・戦争・投獄・経済混乱と築き上げたものを幾度と失いつつも、南米の優れた文化を世界に発信すべく、私費を投じて博物館を建設した。

多くの困難にぶつかりながらも、その都度立ち向かう天野芳太郎の生涯を追って行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「南米文化・移民史・アンデス考古学・日系人社会・南米経済・起業」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」です。

少年の頃に読んだ冒険小説と拾った石器から、海外へ雄飛する事を望んだ天野。

事業を起こし成功するも、震災・戦争・投獄・経済混乱と築き上げたものを幾度と失いつつも、南米の優れた文化を世界に発信すべく、私費を投じて博物館を建設した。

多くの困難にぶつかりながらも、その都度立ち向かう天野芳太郎の生涯を追って行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「南米文化・移民史・アンデス考古学・日系人社会・南米経済・起業」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月26日

史上最大の作戦 完全版 24日 ⑤稚内にて

稚内から259キロ、5時間掛かって到着。

似たような標識が東京から1574キロ、函館から703キロ、札幌396キロからもある。

北海道に入った段階でも、距離は半分だったという所が北の大地の広さを想わせる。

最果て感を漂わせるものが其処彼処に。

車では枕崎も行ったが、鉄道でも行きたいものである。

駅舎の中は、観光案内所や稚内の産物を取り扱うカフェなど。最上階は映画館もある。

観光案内所は夜7時まで人が常駐し、人が居なくなった後も使えるPCやWifi、電源などがあり旅の者には嬉しい。

外に出ると曇っていて風があるのもあって非常に寒い。旭川ではまだハーフパンツであったが、風が冷たくパンツを長モノに履きかえる。

駅舎から伸びているレールはかつて樺太に渡る船への接続の名残である。

北の海の強い波濤から港を守る稚内港北防波堤ドーム

先程の駅舎から伸びていたレール、北海道と樺太を結ぶ稚泊連絡船の桟橋など港湾施設の保護および、桟橋を利用する乗客の便宜のために作られた。昭和11年に完成。

古代ギリシア建築を彷彿とさせる70本のエンタシス状の柱列群。2001年に北海道遺産に指定された。

港のフェリー乗り場の前の広場で行われていた食のイベント。

豪快です。

日ハムファイターズのパブリックビューイングに多くの人が見入っていた。

寒いのでコチラにあった「稚内チャンポン」を頂く。

魚介の具材がたっぷり。

コチラにあったラムステーキを頂こうとしたが売り切れであった。

そこでスペアリブを買うと、ステーキ無くて申し訳ない、ということで行者ニンニク入り骨付きフランクも頂いてしまった。

どうしてもビールが欲しくなったので購入。正直な所、寒い。

暗くなって商店街を歩いてみると、やはりロシア語も。実際にロシア人も居た。

再び駅の観光協会に戻り、電源にて充電を完了。ネットの接続も出来るので、状況を確認。

そして某所にて野宿。風も防ぐことが出来、快適に過ごせた。

本日終了。

2013年11月25日

11月27日講演「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」 沼津市 高嶋酒造にて

11月27日19時より講演致します。

内容は「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」です。

(発掘調査現場での天野)

少年の頃に読んだ冒険小説と拾った石器から、海外へ雄飛する事を望んだ天野。

事業を起こし成功するも、震災・戦争・投獄・経済混乱と築き上げたものを幾度と失いつつも、南米の優れた文化を世界に発信すべく、私費を投じて博物館を建設した。

多くの困難にぶつかりながらも、その都度立ち向かう天野芳太郎の生涯を追って行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「南米文化・移民史・アンデス考古学・日系人社会・南米経済・起業」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「天野芳太郎 不死鳥、太平洋を越えて」です。

(発掘調査現場での天野)

少年の頃に読んだ冒険小説と拾った石器から、海外へ雄飛する事を望んだ天野。

事業を起こし成功するも、震災・戦争・投獄・経済混乱と築き上げたものを幾度と失いつつも、南米の優れた文化を世界に発信すべく、私費を投じて博物館を建設した。

多くの困難にぶつかりながらも、その都度立ち向かう天野芳太郎の生涯を追って行きます。

参加費:700円。

時間:18時30分から

「南米文化・移民史・アンデス考古学・日系人社会・南米経済・起業」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月24日

本日講演 「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」 沼津市 teshioにて

本日13時半より沼津市のカフェteshioにて講演致します。

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

食肉も元は生き物である。その事から、人は食肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:13時半から

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

食肉も元は生き物である。その事から、人は食肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:13時半から

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2013年11月23日

本日講演 「主食の民俗をたどる~神話の時代から、未来の食べもの~」 三島市 楽寿園梅御殿にて

本日に開催されます、三島フードフェスティバルの中の「はんなり梅御殿」でのワークショップにて10時半より、講演致します。

内容は「主食の民俗をたどる~神話の時代から、未来の食べもの~」です。

(新嘗祭に捧げられる神饌)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

一単元につき参加費:100円。

時間

①食物に関わる神話 10:30~

②穀物、五穀について 11:30~

③稲作の文明 12:00~

④五穀以外の主食 12:30~

⑤神饌の世界 13:00~

⑥コロンブスの交換 13:30~

⑦サツマイモの伝来と普及 14:30~

一単元につき20分~30分

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・三島市 楽寿園梅御殿

梅御殿は築100年を超える登録有形文化財。普段非公開ですが、この日は公開され、他にも様々なワークショップが開かれます。

当日は楽寿園の入場は無料です。

※どの回も申し込みは不要です。直接会場へ。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「主食の民俗をたどる~神話の時代から、未来の食べもの~」です。

(新嘗祭に捧げられる神饌)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

一単元につき参加費:100円。

時間

①食物に関わる神話 10:30~

②穀物、五穀について 11:30~

③稲作の文明 12:00~

④五穀以外の主食 12:30~

⑤神饌の世界 13:00~

⑥コロンブスの交換 13:30~

⑦サツマイモの伝来と普及 14:30~

一単元につき20分~30分

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・三島市 楽寿園梅御殿

梅御殿は築100年を超える登録有形文化財。普段非公開ですが、この日は公開され、他にも様々なワークショップが開かれます。

当日は楽寿園の入場は無料です。

※どの回も申し込みは不要です。直接会場へ。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月22日

11月24日講演 「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」 沼津市 teshioにて

11月24日13時半より沼津市のカフェteshioにて講演致します。

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

(諏訪大社の御頭祭)

食肉も元は生き物である。その事から、人は食肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:13時半から

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

(諏訪大社の御頭祭)

食肉も元は生き物である。その事から、人は食肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:13時半から

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2013年11月21日

史上最大の作戦 完全版 24日 ④森と原野の中を

13:55 音威子府駅発

13:55 音威子府駅発

木で作った機関車でしょうか。

雨にけぶる天塩川

14:42 問寒別駅。

14:42 問寒別駅。

宮本常一が開拓民を連れて来たという所。時間があれば周辺を散策してみたかったが。

14:55 雄信内駅

14:55 雄信内駅

秘境駅として秘境好きには有名らしい。

北国らしい白樺の林が見える。この辺りから、入り込む風が冷たく感じてきた。

広大な牧畜地帯になってくる。

15:14 幌延駅

15:14 幌延駅

乗り換えではないが、30分ほど停車時間があるので下車して買い物。

観光用のトナカイ牧場があるとか。

駅舎はこの路線の中では大きな方か。

人が歩いてる様子が見えない。(写ってる人は同じような途中下車の人)静かだ・・・。

沿線に広大な牧場が見えた通り、牛乳推し。

農協の販売店で弁当を購入。

15:49 幌延駅発

15:49 幌延駅発

サロベツ原野。遮るもののない地平線が見える。

16:04 豊富駅

16:04 豊富駅

この町にある石油を含んだ温泉が気になる。

遂に日本海が見えてきた。

16:55 南稚内駅

16:55 南稚内駅

稚内市は市街地がこの駅の方に移りつつあるらしい。多くの乗客が降りて行った。

16:59 稚内駅

16:59 稚内駅

遂に最果ての駅に着いた、という感慨も感じる間もなく冷たい風が吹き抜ける。旭川とは全く違う。

続く…。

2013年11月20日

11月23日講演 「主食の民俗をたどる~神話の時代から、未来の食べもの~」 三島市 楽寿園梅御殿にて

11月23日に開催されます、三島フードフェスティバルの中の「はんなり梅御殿」でのワークショップにて10時半より、講演致します。

内容は「主食の民俗をたどる~神話の時代から、未来の食べもの~」です。

(食物を生み出したオオゲツヒメ)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

一単元につき参加費:100円。

時間

①食物に関わる神話 10:30~

②穀物、五穀について 11:30~

③稲作の文明 12:00~

④五穀以外の主食 12:30~

⑤神饌の世界 13:00~

⑥コロンブスの交換 13:30~

⑦サツマイモの伝来と普及 14:30~

一単元につき20分~30分

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・三島市 楽寿園梅御殿

梅御殿は築100年を超える登録有形文化財。普段非公開ですが、この日は公開され、他にも様々なワークショップが開かれます。

当日は楽寿園の入場は無料です。

※申し込みは不要です。直接会場へ。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「主食の民俗をたどる~神話の時代から、未来の食べもの~」です。

(食物を生み出したオオゲツヒメ)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

一単元につき参加費:100円。

時間

①食物に関わる神話 10:30~

②穀物、五穀について 11:30~

③稲作の文明 12:00~

④五穀以外の主食 12:30~

⑤神饌の世界 13:00~

⑥コロンブスの交換 13:30~

⑦サツマイモの伝来と普及 14:30~

一単元につき20分~30分

「穀物・芋類・食料問題・栄養学・人口学・神饌・民俗学」

などに関心がある方にオススメです。

開催場所はコチラ・三島市 楽寿園梅御殿

梅御殿は築100年を超える登録有形文化財。普段非公開ですが、この日は公開され、他にも様々なワークショップが開かれます。

当日は楽寿園の入場は無料です。

※申し込みは不要です。直接会場へ。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月19日

史上最大の作戦 完全版 24日 ③稲作限界を越える

11:09 旭川発 乗った車両は快速列車。競合する路線が無いのに快速があるとは思わなかった。

11:09 旭川発 乗った車両は快速列車。競合する路線が無いのに快速があるとは思わなかった。 11:51 和寒駅

11:51 和寒駅

12:08 士別駅

12:08 士別駅

士別市出身の知人の事を思い出した。羊の牧場があるようだ。

12:22 風連駅

12:22 風連駅

12:29 名寄駅にて乗り換え

12:29 名寄駅にて乗り換え

次発が三分後、乗れなかったら一時間待ちになるので、多くの人が走って跨線橋を越えていく。何とか乗り込む事に成功。

名寄から乗り込んだ車両は車両の真ん中の座席がテーブルを中心に対面座席になっていて、その向かい合う席がそのまま順繰りに並んでいるという、今までに見た事の無い座席配置であった。

そして、その中心をおばさんが一人で占領している。北海道に来て気付いたのは、車両に立っている人が居るのに、座席に荷物を置いて譲ってくれない人が多いなと思う。

そして田畑がなくなり森の中を線路が行く。

12:46 北星駅

12:46 北星駅

名寄から先はまた駅舎が在って無いような。

12:53 智北駅

12:53 智北駅

席を外れて写真を撮ろうとしたら、沿線自治体の広報誌などが置いてあるラックが。

広大ゆえ配布がままならないのであろう。なかなかのアイデアである。

美深駅辺りから雨が強くなってきた。

13:08 紋穂内駅

13:08 紋穂内駅

13:25 天塩川温泉駅

13:25 天塩川温泉駅

上り線の遅れにより、やや時刻表よりも遅れが。

この辺りはやや強い雨が降ってきたので、その影響かもしれない。

13:42 やや遅れて音威子府駅着。

13:42 やや遅れて音威子府駅着。

待ち合わせ時間があるので、知人の人に教えて頂いた駅蕎麦に行こうとしたら、何人かの人が向かっていく。

非常に真っ黒だが、香り高い。お土産も売っていたので購入。

駅舎の中にはかつて存在した天北線の資料が展示してあった。

しかし、発車時間が迫っていたので写真を撮影するのが精一杯。残念。

13:55 音威子府駅発

13:55 音威子府駅発

到着は遅れていたが、発車は定刻通り。

続く…。

2013年11月18日

11月17日講演 「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」 参考文献

昨日、静岡市のセミナーカフェにて「肉食の民俗 命と食べ物の狭間で」についてお話させて頂きました。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ゼロから理解する食肉の基本/西村敏英」

「食べられる生きものたち/月刊みんぱく 編」

「モノになる動物のからだ/中島久恵 」

「歴史のなかの米と肉/原田信男」

「屠場文化/桜井厚 岸衛」

ご参考にしてください。

※次回のセミナーカフェは12月15日14時から 明治以降のキリスト教と士族との関係についてお話しします。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ゼロから理解する食肉の基本/西村敏英」

「食べられる生きものたち/月刊みんぱく 編」

「モノになる動物のからだ/中島久恵 」

「歴史のなかの米と肉/原田信男」

「屠場文化/桜井厚 岸衛」

ご参考にしてください。

※次回のセミナーカフェは12月15日14時から 明治以降のキリスト教と士族との関係についてお話しします。

2013年11月17日

本日講演 「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」 しずおかセミナーカフェにて

本日14時よりしずおかセミナーカフェにて講演致します。

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

食肉も元は生き物である。その事から、人は肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円(お茶付き)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル2F ネクステージ企画室

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

食肉も元は生き物である。その事から、人は肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円(お茶付き)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル2F ネクステージ企画室

セミナーカフェに関してはコチラ

http://www18.ocn.ne.jp/~aradmin/leaves/leaves.html

http://www18.ocn.ne.jp/~aradmin/leaves/leaves.html

申し込みはコチラから。もしくはオーナーメールで直接お願いします。

http://semicafe.eshizuoka.jp/

http://semicafe.eshizuoka.jp/

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2013年11月15日

11月17日講演 「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」 しずおかセミナーカフェにて

11月17日14時よりしずおかセミナーカフェにて講演致します。

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

(諏訪大社の御頭祭)

食肉も元は生き物である。その事から、人は肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円(お茶付き)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル2F ネクステージ企画室

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「肉食の民俗 命と食べ物との狭間で」です。

(諏訪大社の御頭祭)

食肉も元は生き物である。その事から、人は肉を口にするのに様々な葛藤を感じ、そこから食肉に対しての多様な意味づけが行われた。

普段口にしている肉が元々は生き物であった事を意識しつつ食事する事が少なくなってしまった時代、肉を食べる歴史や文化も踏まえて考えて行きます。

「食肉史・食民俗・宗教的禁忌・家畜・人類史」に関心がある方にオススメ。

会費:500円(お茶付き)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル2F ネクステージ企画室

セミナーカフェに関してはコチラ

http://www18.ocn.ne.jp/~aradmin/leaves/leaves.html

http://www18.ocn.ne.jp/~aradmin/leaves/leaves.html

申し込みはコチラから。もしくはオーナーメールで直接お願いします。

http://semicafe.eshizuoka.jp/

http://semicafe.eshizuoka.jp/

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2013年11月14日

本日講演 「天武天皇 日本を創った男」 三島市 cucurucuにて

本日19時より講演致します。

内容は「天武天皇 日本を創った男」です。

「日本」という国はいつ誕生したのだろうか?

古代、周辺諸国からは「倭国」と呼ばれていた国が自ら「日本」と名乗った。日本における「建国の父」天武天皇こと大海人皇子の生涯と、当時の国際情勢も踏まえて追っていきます。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

「天武天皇・天智天皇・倭国・壬申の乱・古代史・神社・日本建国」に関心がある方にオススメです。

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「天武天皇 日本を創った男」です。

「日本」という国はいつ誕生したのだろうか?

古代、周辺諸国からは「倭国」と呼ばれていた国が自ら「日本」と名乗った。日本における「建国の父」天武天皇こと大海人皇子の生涯と、当時の国際情勢も踏まえて追っていきます。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

「天武天皇・天智天皇・倭国・壬申の乱・古代史・神社・日本建国」に関心がある方にオススメです。

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月13日

11月14日講演 「天武天皇 日本を創った男」 三島市 cucurucuにて

11月14日19時より講演致します。

内容は「天武天皇 日本を創った男」です。

(中大兄皇子と争った額田王)

「日本」という国はいつ誕生したのだろうか?

古代、周辺諸国からは「倭国」と呼ばれていた国が自ら「日本」と名乗った。日本における「建国の父」天武天皇こと大海人皇子の生涯と、当時の国際情勢も踏まえて追っていきます。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

「天武天皇・天智天皇・倭国・壬申の乱・古代史・神社・天武天皇」に関心がある方にオススメです。

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「天武天皇 日本を創った男」です。

(中大兄皇子と争った額田王)

「日本」という国はいつ誕生したのだろうか?

古代、周辺諸国からは「倭国」と呼ばれていた国が自ら「日本」と名乗った。日本における「建国の父」天武天皇こと大海人皇子の生涯と、当時の国際情勢も踏まえて追っていきます。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

「天武天皇・天智天皇・倭国・壬申の乱・古代史・神社・天武天皇」に関心がある方にオススメです。

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月12日

本日講演「日本の神話を旅する 人代編」 沼津市 Lot.nにて

本日18時半から沼津市のLot.nにて行います。

内容は「日本の神話を旅する 人代編」です。

(大山古墳・伝仁徳天皇陵)

神話というと荒唐無稽な話かと思いがちですが、神話には古代の人々の様々な考え方が盛りこまれています。

今回は古事記・日本書紀の中下巻の神話の代表的な話を辿ります。神武天皇となったイワレビコの遠征から、桃太郎の原型とも言えるキビツヒコをはじめ、古代史最大のヒーロー・ヤマトタケルは各地に大きく足跡を遺しています。

神話から次第に歴史へと変わって行く、日本の歴史で最も謎な時代を神話を通じて旅をしてみましょう。

「日本神話・文学・古代史・神社・地方史・民俗学に関心がある方におすすめです。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「日本の神話を旅する 人代編」です。

(大山古墳・伝仁徳天皇陵)

神話というと荒唐無稽な話かと思いがちですが、神話には古代の人々の様々な考え方が盛りこまれています。

今回は古事記・日本書紀の中下巻の神話の代表的な話を辿ります。神武天皇となったイワレビコの遠征から、桃太郎の原型とも言えるキビツヒコをはじめ、古代史最大のヒーロー・ヤマトタケルは各地に大きく足跡を遺しています。

神話から次第に歴史へと変わって行く、日本の歴史で最も謎な時代を神話を通じて旅をしてみましょう。

「日本神話・文学・古代史・神社・地方史・民俗学に関心がある方におすすめです。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2013年11月11日

史上最大の作戦 完全版 24日 ②旭川市街

駅内にて一時間ほど待つと、雨が上がって来たので市内散策に出る。

旭川には西武があるのか・・・、と思った。

この駅も不用意に大きいような。北海道に来てから余りに粗末な駅舎を見て来たのでそう思う。

駅前から伸びている広い歩道には様々な銅像が立っているのだが、その中でもこの銅像。

沼津市民文化センターにあるものと同じである。今迄、銅像の写真を撮って来たが同じものを見つけたのは初めてであった。

ここで広い歩道は終了。右に曲がってみる。

八条スタルヒン通り

野球の巨人軍に在籍していた亡命ロシア人・スタルヒンが住んでいたという。

旭川市にある球場は「スタルヒン球場」と命名されている。

旭川も歩いてみると町の区割りが碁盤目状であった。

11:09 旭川駅発

11:09 旭川駅発

続く…。

2013年11月10日

11月12日講演「日本の神話を旅する 人代編」 沼津市 Lot.nにて

11月12日18時半から沼津市のLot.nにて行います。

内容は「日本の神話を旅する 人代編」です。

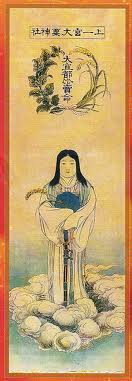

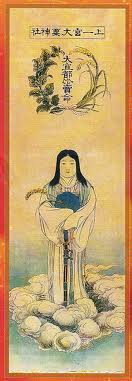

(神武天皇・月岡芳年画)

神話というと荒唐無稽な話かと思いがちですが、神話には古代の人々の様々な考え方が盛りこまれています。

今回は古事記・日本書紀の中下巻の神話の代表的な話を辿ります。神武天皇となったイワレビコの遠征から、桃太郎の原型とも言えるキビツヒコをはじめ、古代史最大のヒーロー・ヤマトタケルは各地に大きく足跡を遺しています。

神話から次第に歴史へと変わって行く、日本の歴史で最も謎な時代を神話を通じて旅をしてみましょう。

「日本神話・文学・古代史・神社・地方史・民俗学に関心がある方におすすめです。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「日本の神話を旅する 人代編」です。

(神武天皇・月岡芳年画)

神話というと荒唐無稽な話かと思いがちですが、神話には古代の人々の様々な考え方が盛りこまれています。

今回は古事記・日本書紀の中下巻の神話の代表的な話を辿ります。神武天皇となったイワレビコの遠征から、桃太郎の原型とも言えるキビツヒコをはじめ、古代史最大のヒーロー・ヤマトタケルは各地に大きく足跡を遺しています。

神話から次第に歴史へと変わって行く、日本の歴史で最も謎な時代を神話を通じて旅をしてみましょう。

「日本神話・文学・古代史・神社・地方史・民俗学に関心がある方におすすめです。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。