no">

2014年10月31日

北陸へ 2014 ⑪戸出

5:30 起床

5:40 チェックアウト

外は小雨が降り、やや肌寒い。傘を差して戸出駅へ。

御旅屋門(おたやもん)

江戸時代、加賀藩では藩主の鷹狩、民情視察の際に宿泊や休憩のために使用された施設を御旅屋と呼び、加賀藩の領内に7-10か所は存在したという。有事の際には城砦として使用できる建物だった。

五代目・前田綱紀の時代に、戸出御旅屋は当時の管理責任者の川合家に無償で払い下げられ、川合家の屋敷として代々使用されたが、昭和27年には戸出町の所有となり公民館として使用された。

昭和33年、民間へ払い下げられた際に門以外の建物は壊されてしまい、門は町の有志により買い取られ、現在の御旅屋門である。高岡市の指定文化財となっている。

この御旅屋門があるのは、戸出が越中の街道である福光道、加賀街道、井波道、城端道、上使街道の宿場町としても栄えたからである。その為、趣ある建物が多い。

魚屋であり仕出し屋さん。朝早くから仕事されてました。

戸出駅

明治30年5月4日、中越鉄道の開業と共に駅として開設。

駅舎は現在まで全面改築されたことはなく、同時に開業した福野駅と並んで秋田県以南の日本海側では最古の駅舎である。

中越鉄道の機関車は、戸出駅東側にあった戸出機関庫で組み立てられた事もあり、戸出駅は「富山県鉄道文化発祥の地」として、富山県近代歴史遺産に指定されている。

続く…。

2014年10月30日

10月29日 高嶋酒造講演 「巨大国策 捕鯨産業」 参考文献

10月29日、沼津市の高嶋酒造にて「巨大国策 捕鯨産業」についてお話させて頂きました。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「捕鯨Ⅰ・Ⅱ/山下渉登 」

「南氷洋の捕鯨/山田致知」

「鯨取り絵物語/中園成生 安永浩」

「クジラは誰のものか/秋道智彌」

「よくわかるクジラ論争/小松正之」

ご参考にしてください。

※次回、高嶋酒造での講座は11月26日18時半から、「肉食の民俗 命と食べ物の狭間で」と題し、 人類の肉食の歴史と、日本における肉食と忌避についての食文化を語ります。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「捕鯨Ⅰ・Ⅱ/山下渉登 」

「南氷洋の捕鯨/山田致知」

「鯨取り絵物語/中園成生 安永浩」

「クジラは誰のものか/秋道智彌」

「よくわかるクジラ論争/小松正之」

ご参考にしてください。

※次回、高嶋酒造での講座は11月26日18時半から、「肉食の民俗 命と食べ物の狭間で」と題し、 人類の肉食の歴史と、日本における肉食と忌避についての食文化を語ります。

2014年10月29日

本日講演 「巨大国策 捕鯨産業」 沼津市 高嶋酒造にて

本日18時半より講演致します。

内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(鯨から採取された油の樽が並ぶ港)

対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。

「捕鯨問題・環境問題・産業史・国際政治・世界史」に関心がある方にオススメ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(鯨から採取された油の樽が並ぶ港)

対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。

「捕鯨問題・環境問題・産業史・国際政治・世界史」に関心がある方にオススメ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年10月28日

北陸へ 2014 ⑩魚津駅周辺

魚津神社

創建は大宝2年(702年)と、魚津の発祥とほぼ時を同じくする。先の諏訪神社もほぼ同じ。

朱印をお願いしたが、不在の様で残念。

ここでやや雨が降りだしてきた。

中央通り商店街を通って駅へ向かう

歩いていたら、唐突に出て来た蒸気機関車

この機関車は昭和45年に、日本カーバイド工業魚津工場が学校教材用として魚津市立村木小学校に寄贈したもの。

機関車は大正11年にドイツで、鹿島参宮鉄道の一号機関車として製造された車両で、後に日本カーバイド工業魚津工場が購入し、魚津駅と工場間の約一キロを石灰石などを積んだ貨物車をけん引して往復していた。

小学校の校舎もなかなか趣がある。

近くの公園にて

魚づ鱒寿し店

駅弁で良く見る鱒鮨だが、富山県の郷土料理としてあちこちにある。

ここは手作りで、買う時に食べる時間を聞いて押す加減を調整するというこだわりの店である。

駅周辺は時々変わったビルを見掛ける。

駅前にあった大型スーパーで、色々と食料品などを買い込む。

店を出ると暗くなっていた。

来た時は分からなかったが、駅前に在るのは諏訪神社のたてもんですね。

夕食は駅前の喫茶店にてカレー

ミルクセーキがあったので、迷わず注文。

カレーは結構、辛かった。ミルクセーキが中和してくれた感じ。

19:52 魚津駅発

20:39 高岡駅下車

次は城端線に乗車するが、一時間近く時間があるものの、外は雨がかなり強く降っているので出られず駅内に止まる。

店なども閉まっているので、ベンチで本を読んで過ごす。

前々から気になっていたこのキャラクター

高岡の高校出身のアニメーター松原秀典氏によるもの。

21:52 城端線・高岡駅発

22:03 戸出駅下車

ここからネットカフェへと歩いて行く。

22:30 ネットカフェひまつぶし着。この店は会員制などではなく、しかも席も空いている所に好きに入って、という自由な所である。

本日終了。

2014年10月26日

「Battle of Suruga Bay」

軽野造船所では余り知られていない歴史を伝えるという目的で、各地で歴史講座を展開してきました。

その一環として、「歴史を伝える」手段の一つとして、Tシャツデザインに着目、作成しました。

人の正面に向き合うデザインをきっかけとして、地域の歴史を呼び起こすきっかけになれば、という趣旨であります。

歴史を繋げる、という事で、

「Historical Transmission design」

と銘打ちました。

「Battle of Suruga Bay 」

戦国時代に駿河湾の制海権を巡って繰り広げられた、武田氏と北条氏の海戦をデザインしました。

駿河湾を挟んで、駿河の武田方、伊豆の北条方と言う事で各々の家紋を配し、各陣営の水軍城があった所に城のマークと名称をポインティング。

中央部の軍船は上部に小回りの利く関船、下部には大型で多数の兵士が乗船できる安宅船が、火矢・銃弾を撃ち合う中、安宅船に搭載されていたという大砲の砲弾を忍ばせてあります。

この駿河湾の海戦に関しては拙講座「海賊たち」「国境最前線」にて取り上げています。

お求めはヤフーショッピング内の軽野造船所ページでのネット通販、店頭では東高円寺・散歩かふぇ ちゃらぽこにて

特注で様々なカラー、サイズも作成できます。以下のカラーバリエーション、サイズ表を目安にして下さい。

※特注の場合はメールにて、Tシャツカラーとサイズをご連絡ください。オーダーから三週間ほど掛かります。

これからも様々なデザインを展開していきますので、よろしくお願いします。

その一環として、「歴史を伝える」手段の一つとして、Tシャツデザインに着目、作成しました。

人の正面に向き合うデザインをきっかけとして、地域の歴史を呼び起こすきっかけになれば、という趣旨であります。

歴史を繋げる、という事で、

「Historical Transmission design」

と銘打ちました。

「Battle of Suruga Bay 」

戦国時代に駿河湾の制海権を巡って繰り広げられた、武田氏と北条氏の海戦をデザインしました。

駿河湾を挟んで、駿河の武田方、伊豆の北条方と言う事で各々の家紋を配し、各陣営の水軍城があった所に城のマークと名称をポインティング。

中央部の軍船は上部に小回りの利く関船、下部には大型で多数の兵士が乗船できる安宅船が、火矢・銃弾を撃ち合う中、安宅船に搭載されていたという大砲の砲弾を忍ばせてあります。

この駿河湾の海戦に関しては拙講座「海賊たち」「国境最前線」にて取り上げています。

お求めはヤフーショッピング内の軽野造船所ページでのネット通販、店頭では東高円寺・散歩かふぇ ちゃらぽこにて

特注で様々なカラー、サイズも作成できます。以下のカラーバリエーション、サイズ表を目安にして下さい。

※特注の場合はメールにて、Tシャツカラーとサイズをご連絡ください。オーダーから三週間ほど掛かります。

特注価格 4000円

これからも様々なデザインを展開していきますので、よろしくお願いします。

2014年10月25日

北陸へ 2014 ⑨魚津城跡周辺

海岸近くから魚津駅の方へ戻る方向へ歩いて行く。

銅板の壁です。

角川河口に立つ万燈台

1868年に魚津町奉行が建設。当時の魚津は蝦夷地や大阪への西回り航路に越中米や木綿の積み出しで賑わっていた魚津港の最初の灯台として航路を守ると共に、地蔵菩薩を安置して海上安全を祈願していた。

油屋12軒へ360貫を貸し渡した利息を油代にあてたことから、この灯台の明かりは消えることがなかったといいます。

明治天皇魚津行在所碑

明治11年8月29日に魚津を訪れ、ここに一泊した。

桃源寺

現・大町小学校は魚津城跡

1573年、上杉謙信が越中へ侵攻した際、この付近で口ずさんだものとされている。

「武士のよろいの袖をかたしきて枕に近きはつかりの声」

その側には「ときわの松」が植えられている。

魚津城の築城年代は明らかでないが、天正10年(1582)から上杉方の越中における重要な拠点であった魚津城を越中制圧をもくろむ織田方の軍勢に包囲され、織田方の柴田勝家、佐々成政、前田利家らが攻め、80日間に及ぶ篭城戦で、壮絶な戦いが繰り広げられた。

善戦むなしく、上杉方は越後防衛の為に後詰を出せず6月3日に落城。城将たち13人が遺言を残し壮絶な自刃をし果てた。

しかし本能寺の変を受けて、織田方は翌日に撤退という、数日持ち堪えればという悲劇であった。

照顯寺

では商店街を散策。ここでも銀座か・・・

こちらの和菓子店・丸善で買い物

「しんきろうの里」というお菓子が美味であった。

入り口に「リンゴジュースあります」と掲げており、先ほどの和菓子屋にも林檎を使ったお菓子が数点あったので、試してみようと思ったが、瓶が大きく飲み切れないので断念。

北国街道の交差点

北陸銀行のポスター

富山が誇るアニメ制作会社、P.A.WORKSのイラスト。

続く…。

2014年10月24日

11月16日講演 「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」 沼津市 teshioにて

11月16日14時より沼津市のカフェteshioにて講演致します。

内容は「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」です。

(ブラジルに最初の移民を乗せた笠戸丸)

日本が開国を迎え諸外国との交流が始まると、多くの日本人が海外へと渡り懸命に働いた。遠い異国の地で成功を掴んだ者、絶望に打ちひしがれた者、悲喜交々の姿があった。

ハワイ、アメリカ、南米・・・明治以後に国策として進められた移民の歴史を語ります。

「明治時代・開拓・移民・プランテーション・近代史・人口論」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:14時から(前回までと時間が異なります)

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」です。

(ブラジルに最初の移民を乗せた笠戸丸)

日本が開国を迎え諸外国との交流が始まると、多くの日本人が海外へと渡り懸命に働いた。遠い異国の地で成功を掴んだ者、絶望に打ちひしがれた者、悲喜交々の姿があった。

ハワイ、アメリカ、南米・・・明治以後に国策として進められた移民の歴史を語ります。

「明治時代・開拓・移民・プランテーション・近代史・人口論」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:14時から(前回までと時間が異なります)

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2014年10月23日

北陸へ 2014 ⑧魚津米騒動の地へ

雨が幾分小振りになったので、博物館を出て魚津駅方面へと歩く。

この天気では蜃気楼は見えないだろうが。

博物館は元々港を作る際に埋没林が発見された経緯があるので、現在もすぐ近くに港が。

富山湾はホタルイカ漁が盛ん。イカ釣りには集魚灯を用いるが、この漁船にはLED集魚灯であろうか。

諏訪神社

古代、この地方は信州地方との交易が盛んで信濃の諏訪本宮に豊漁を願って初魚を奉納する習慣があった。大宝元年(701年)に魚津の信濃浜(大町海岸)に、建御名方神を分霊して祀りました。後に”越の大社”と改称され、諏訪の神垣の森として栄えた。

毎年8月の第1金曜日~日曜日に諏訪神社のたてもん祭りが行われ、毎年、祭りの当日は、非常に多くの人で賑わう。

大漁と海上の無事安全を祈るたてもん祭り では、高さ15mの大柱に90余りの提灯を帆型につるした「たてもん」を、若者たちが威勢よく引き回します。その豪快さ・勇壮さは、国の重要無形民俗文化財に指定されている。

そう言えば、魚津駅前にはこの「たてもん」のモニュメントがあった。

参拝したら、社殿に神社の人が居たらしく突然、太鼓が鳴り出してビックリ

魚津は水に恵まれている所。駅前にもあったが、街角にはこのような井戸が所々ある。

水に恵まれているからか温泉も。

リューマチや冷え性にもよく効くとの評判らしい。

普通の理容店だが旧金沢貯蓄銀行の建物

金沢貯蓄銀行は明治26年に設立された。建物の内部装飾や電話室など、銀行時代の面影があるという。

魚津米騒動の碑

魚津という地名から連想されるのは社会科の授業で習う米騒動ではなかろうか。

大正七年七月二十三日、米価高騰に苦しんでいた漁師の主婦ら数十人が米の積み出しをおこなっていた大町海岸の十二銀行の米倉前に集まり、米の積み出しを止めるよう要求し米の搬出は中止された。

この事件は「女一揆」と報道されると富山県内の沿岸部に波及し、更に全国500箇所、参加人数は70万~100万人に広がり当時の寺内内閣が総辞職に追いこまれるという大きな社会問題になった。

しかし、魚津では他地域のような暴動に発展することはなく、町や米商人などに対する請願行動が主であったという。

この碑がある所は公園になっているのだが、同じ敷地内の「横山源之助の碑」

横山源之助は魚津出身のジャーナリスト。独学で弁護士を目指して上京し、弁護士試験を数度にわたって受験するが合格できず、各地を放浪。この時期に二葉亭四迷や内田魯庵、幸田露伴らと知り合う。特に二葉亭四迷からは強い影響を受け、ルポライターを目指すきっかけとなる。

1894年、旧横浜毎日新聞に記者として入社。下層社会のルポルタージュを中心に活動し、小作人の生活事情を中心とした『日本之下層社会』、『内地雑居後之日本』を相次いで刊行し、「社会福祉の先覚」と記されている。

公園のすぐ裏が米騒動の現場である十二銀行の米倉。大正三年の建築。

魚津は江戸時代から越中東部の政治・経済の中心地として、明治時代の近代化とともに、北海道や樺太への米の積み出しで栄えた大町海岸には米倉庫が立ち並んでいた。

地元の米商人が買い付けた米を、この銀行の倉庫に預け、北海道向けの汽船に出荷していた。

米騒動に関する遺跡は全国的に少なく、当時の建物が現存するのは旧十二銀行米倉の他には無い。

米騒動は近年まで語られず、罪悪感の強い不名誉な事件として受止められていた。魚津や滑川出身と言うだけで差別を受けたという事もあって地元でも近年まで語られず、今日に至っていた。

魚津市は7月23日を”魚津米騒動の日”とし後世に伝えるべく、旧十二銀行米倉を同日、一般公開している。

倉庫に隣接しているのが旧十二銀行事務所。明治44年の建築。

現在、旧十二銀行の事務所と土蔵、米倉庫は、魚津水産株式会社の事務所や漁具倉庫として利用されており、当時の姿で残されている。

続く…。

2014年10月22日

11月13日講演 「孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」 三島 cucurucuにて

11月13日19時より三島市のcucurucuにて講演致します。

内容は「

孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」です。

(幕末の調査で描かれた小笠原)

日本の領土でありながら、日本人では無い人々によって拓かれた島・小笠原。

無人島(むにんしま)と呼ばれ、漂流民が漂着する日本の果てであった島が、太平洋の最後のフロンティアとして欧米各国の注目を集めた。その状態で日本は領土として主張するために如何に動いたのか。

20を超える国と地域から集まった欧米系島民たちによって育まれた小笠原諸島の歴史と文化についてお話します。

「明治時代・太平洋航路・近代史・クレオール文化」に関心がある方にオススメ。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「

孤島のコスモポリタン ボニンアイランドから小笠原へ」です。

(幕末の調査で描かれた小笠原)

日本の領土でありながら、日本人では無い人々によって拓かれた島・小笠原。

無人島(むにんしま)と呼ばれ、漂流民が漂着する日本の果てであった島が、太平洋の最後のフロンティアとして欧米各国の注目を集めた。その状態で日本は領土として主張するために如何に動いたのか。

20を超える国と地域から集まった欧米系島民たちによって育まれた小笠原諸島の歴史と文化についてお話します。

「明治時代・太平洋航路・近代史・クレオール文化」に関心がある方にオススメ。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年10月20日

北陸へ 2014 ⑦魚津埋没林博物館

魚津埋没林博物館に入る。通称は「ねっこランド」。

魚津埋没林とは、昭和5年に魚津港改修工事の際に海底で発見された、約二千年前の地中に眠っていた樹木の根である。国の特別天然記念物に指定されている。

魚津埋没林博物館は魚津埋没林の展示と、蜃気楼の紹介を行っている。

まずは入り口にあったもの。

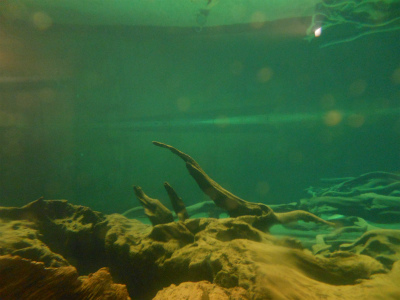

水中展示館の樹根 上から

側面から

昭和27年に発掘された樹根3点をプールで水中展示されている。

この展示されている樹根は、発見された当時のままであり、周りに枠を作ってプールとした状態で展示としたのである。

プールの水は自然の地下水が湧いているという事で、展示室はひんやりと涼しい。

乾燥展示館

昭和5年、魚津港建設中に発掘された樹根2点、樹幹1点を乾燥展示している。

乾燥展示館のすぐ外にあった天然記念物である事を示す石碑

ドーム館

1989年に発掘された樹根3点、樹幹1点を乾燥展示している。地層の展示や分析資料、植物の種子、果実、花粉の展示コーナーもある。

近付いて見たり、館内に架かっている橋の上からと、立体的に見る事が出来る。

ここでは展示の準備の為に、土を盛る作業が行われていた。

他にもテーマ館があり、富山湾で発生する蜃気楼についての資料展示や、蜃気楼を300インチのハイビジョンで上映する映像ホールがある。

蜃気楼という言葉は巨大な蛤を「蜃」といい、その吐き出す息によって望楼が形づくられる、という中国の「史記」の中に記述がある。

上杉謙信が蜃気楼を見たとする逸話があり、江戸時代の記録では加賀藩当主である前田綱紀が魚津で蜃気楼を見て吉兆であると述べたと伝えられていたり、同じく加賀藩当主の前田治脩が1797年4月に江戸から金沢への参勤交代の道中に魚津で蜃気楼を発見し、その絵を描かせたと伝えられている。

資料館の中にある本棚に「蜃気楼文明」という本があったので、外が雨降っている事もあり、しばらく読んでみる。

これによると、エジプトのピラミッド、西ヨーロッパの巨石群、ペルー・ナスカの地上絵など、古代人が残した謎多き遺跡は、蜃気楼という自然現象に驚きや恐れを感じ、そこから神々を祀るための施設を建設した、という内容だった。

様々な現象を蜃気楼に結びつけて、全ての主要な古代遺跡を解釈しようというややこじつけも感じる内容であったが、こういった視点も面白いかなと思った。

16時、雨も小降りになって来たので外に出る。

続く…。

2014年10月19日

11月11日講演 「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」 沼津市 Lot.nにて

11月11日18時半から沼津市のLot.nにて行います。

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(食物を生み出したオオゲツヒメ)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(食物を生み出したオオゲツヒメ)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年10月18日

北陸へ 2014 ⑥魚津へ

腹ごしらえに駅の売店で見掛けたランチパック・ホームランバー味

やがて、6月に車で訪れた時の景色が見え始める。

国道沿いのカレー屋も見えた。

12:10 富山駅で乗り換え

「直江津」という行先が見えると、19歳の頃に自転車で自宅から直江津港まで走った記憶が甦る。

12時15分発

12:20 東富山駅

車窓から見えた煉瓦の建物。

調べた所、明治41(1908)年に東富山駅(当時は東岩瀬駅)が出来た時に設けられた油庫である。

油庫とは車両の室内灯や信号灯のために使ったランプ用の油を貯蔵した倉庫で、油は危険物という事でレンガ造や石造にしたとか。

12:37 魚津駅着

向こうは富山地方鉄道のホーム。

今回は北陸本線上の魚津を散策する事にする。

初めて見る銘柄の醤油

魚津と言えば埋没林と蜃気楼

後は大正期の米騒動か。

雨はどしゃぶりなので、散策して回る、という訳にはいかない。そこで、駅側に在る観光案内所で博物館について色々と聞くと、ちょうど「魚津埋没林博物館」へ行くバスが出るという。民俗資料館も魅かれたのだが、その方面へ行くバスは一時間後なので、魚津埋没林博物館へ向かう。バスに乗り込むと同時に出発。慌しい。

バスは15分ほどで魚津埋没林博物館に到着

バス停がやや離れていたので、少し濡れてしまった。

では、博物館に入る。

続く…。

2014年10月17日

11月9日講演 「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて

11月9日15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。

内容は「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」です。

日本で最も銅像が建てられている幼少期の二宮金治郎。

しかし彼が活躍したのは成人してからであり、単なる道徳的模範となる人物では無かった。

科学的、計量的、合理的に農村の改善運動を展開した二宮尊徳についてお話しします。

「地域づくり・二宮尊徳・農村経済・経営・農政・金融教育・報徳運動に関心がある方におすすめ。」

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「二宮金治郎 両道を歩み続けた男」です。

日本で最も銅像が建てられている幼少期の二宮金治郎。

しかし彼が活躍したのは成人してからであり、単なる道徳的模範となる人物では無かった。

科学的、計量的、合理的に農村の改善運動を展開した二宮尊徳についてお話しします。

「地域づくり・二宮尊徳・農村経済・経営・農政・金融教育・報徳運動に関心がある方におすすめ。」

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年10月16日

北陸へ 2014 ⑤金沢駅内へ

5:10起床。

今回入ったネットカフェはご飯が食べ放題であったので、ご飯に備え付けのふりかけを食べて朝食とする。

黄粉ご飯を推奨するのだが、やる気にはならない・・・。近くには24時間営業のスーパーもあるので、今度来る時はスーパーでお惣菜を買って持ち込むとしよう。

南草津駅

ここでネットカフェにタブレット端末を忘れた事に気付き、大急ぎで取りに戻る。

ナントカ、5:50発の車両に乗り込む。意外に人が多くて座れない。

~6:37米原駅。北陸本線に乗り換え。6:50発。北陸本線は近江塩津駅が乗り換え困難な鬼門であるが、乗車した車両は敦賀まで行ってくれる。7:36敦賀着。42発。

8:55芦原温泉駅

漫画「ちはやふる」の中でこの駅は良く出てくるという事からでしょうか。

9:11加賀温泉駅 車窓から見えた巨大な観音像が。

これはバブル期に作られた仏教的テーマパーク「ユートピア加賀の郷」の一つだという事。

併せてホテルや遊園地などが設けられていたが、運営会社の倒産によって施設は休業し、2009年に大阪市内の会社と織田無道氏が宗教法人 豊星寺として経営に参画したものの、従業員への給与不払い問題等を起こし廃業と、流転の像である。

10:03金沢着 次発が55分と時間があるので、外も見てみたかったが雨が強いので駅内を見学。

そういえば、金沢駅は自動改札ではなかった。主要な駅なのに捌けるのだろうか。

駅前は巨大な大屋根が覆う。「もてなしドーム」という。

アルミ合金のトラスとガラスによる日本最大級のドーム

雨や雪の多い金沢でも傘を差しだす金沢人の優しさ、もてなしを表現したとの事。

大阪駅もそうだったが、公共空間に大屋根というのは流行なのだろうか。

駅前には水の仕掛けがあり、外国からの観光客もしきり写真撮影していた。

コチラは駅の反対側。

10:55金沢発

続く…

2014年10月15日

10月29日講演 「巨大国策 捕鯨産業」 沼津市 高嶋酒造にて

10月29日18時半より講演致します。

内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(北極海で行われていた捕鯨)

対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。

「捕鯨問題・環境問題・産業史・国際政治」に関心がある方にオススメ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「巨大国策 捕鯨産業 」です。

(北極海で行われていた捕鯨)

対立する捕鯨に関しての考え方。欧米各国が捕鯨を推進していた時代、鯨を巡って繰り広げられた欧米各国の思惑が世界史にも影響を与えた背景と、日本の古式捕鯨とは異なる視点についてお話しします。

「捕鯨問題・環境問題・産業史・国際政治」に関心がある方にオススメ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年10月14日

北陸へ 2014 ④大阪へ

日牟礼八幡宮を発ち、駅へ戻る。

旧八幡郵便局

近江八幡を愛した建築家・ヴォーリズの設計。

1921年に竣工して以来、1960年まで郵便局の局舎として使用されていた。

現在はギャラリーやイベント会場などの多目的スペースとして活用されている。

たまたま見掛けた民家の牛乳受け

「ホモ牛乳」がホモジナイズド加工である事は知っていますが、「ホモゲ」とは・・・

時間が迫りつつあるので、やや早足で駅へと向かう。

他にも見所はあったが、余り写真が撮れず残念。

近江八幡駅は近江鉄道の車両も

ここから大阪へ向かう。

京都駅付近で虹が見えました。

大阪駅で友人と再会。

場所を移して、改めて色々と話す。

梅田駅近辺で見たガールズ&パンツァーの広告

22時頃に友人とは再会を約束して離れ、大阪駅のホームにて琵琶湖線に乗ろうとした時に電話があり、この日に会えなかったもう一人の大阪の友人と会う事が出来た。私が制作しているTシャツを着て頂いて嬉しい限り。この友人とも再会を約束し、東へ。

南草津駅前のネットカフェにて宿泊。

2014年10月13日

本日講座の日程変更について

本日14時より沼津市teshioにて開催予定でありました、「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」の講座ですが、台風接近のため、11月16日14時からの開催に変更します。

10月13日14時→11月16日14時から

どうぞよろしくお願いします。

10月13日14時→11月16日14時から

どうぞよろしくお願いします。

2014年10月11日

本日講演 「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」 静岡市 くればにて

本日14時より静岡市のシニアライフ支援センター「くれば」にて講演致します。

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(いも地蔵)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

「食民俗・近世・大航海時代・古代・農業・人口食料問題」に関心がある方にオススメ。

会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」

申し込みはコチラから。054(252)8018

もしくはオーナーメールで直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「主食の民俗 歴史を変えたサツマイモ」です。

(いも地蔵)

数多くある食品の中で、なぜ毎日のように食べ続ける主食という概念があるのだろうか。

日本人は米を主食として来たのだが、地方によってはそれが当てはまらない所もある。

歴史上、何が主食とされて来たのかと、日本の歴史を変えたとも言えるサツマイモの歴史をなぞって行きます。

「食民俗・近世・大航海時代・古代・農業・人口食料問題」に関心がある方にオススメ。

会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」

申し込みはコチラから。054(252)8018

もしくはオーナーメールで直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2014年10月10日

10月9日 cucurucu講演 「海越え、果つる地まで ~雄飛と絶望の移民史~」について参考文献

10月9日、三島市のcucurucuにて「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」についてお話させて頂きました。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「アメリカに生きた日本人移民: 日系一世の光と影/村山裕三」

「日本人移民: ハワイ, 北米大陸/藤崎康夫, 山本耕二 」

「サンダカン八番娼館/山崎朋子 」

「世界史のなかの満洲帝国/宮脇淳子」

「ブラジルへ: 日本人移民物語/藤崎康夫 」

ご参考にしてください。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「アメリカに生きた日本人移民: 日系一世の光と影/村山裕三」

「日本人移民: ハワイ, 北米大陸/藤崎康夫, 山本耕二 」

「サンダカン八番娼館/山崎朋子 」

「世界史のなかの満洲帝国/宮脇淳子」

「ブラジルへ: 日本人移民物語/藤崎康夫 」

ご参考にしてください。

2014年10月09日

本日講演 「海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」 三島 cucurucuにて

本日19時より三島市のcucurucuにて講演致します。

内容は「

海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」です。

(ブラジルに最初の移民を乗せた笠戸丸)

日本が開国を迎え諸外国との交流が始まると、多くの日本人が海外へと渡り懸命に働いた。遠い異国の地で成功を掴んだ者、絶望に打ちひしがれた者、悲喜交々の姿があった。

明治以後に国策として進められた移民の歴史を語ります。

「明治時代・開拓・移民・プランテーション・近代史」に関心がある方にオススメ。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「

海越え、果つる地まで 雄飛と絶望の移民史」です。

(ブラジルに最初の移民を乗せた笠戸丸)

日本が開国を迎え諸外国との交流が始まると、多くの日本人が海外へと渡り懸命に働いた。遠い異国の地で成功を掴んだ者、絶望に打ちひしがれた者、悲喜交々の姿があった。

明治以後に国策として進められた移民の歴史を語ります。

「明治時代・開拓・移民・プランテーション・近代史」に関心がある方にオススメ。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。