no">

2014年05月31日

本日講演 「鳥島漂流 沖の太夫たち」 静岡市くればにて

本日14時より静岡市のシニアライフ支援センター「くれば」にて講演致します。

内容は「鳥島漂流 沖の太夫たち」です。

(小笠原にある漂流民の冥福碑)

江戸時代中期、藩の米を積み遠州新居の港を出航した勇ましい大鹿丸。

彼らは予定通りの航海を経て帰港する途中、大風に吹かれ消息を絶った。

50余日間の漂流の末、彼らが見たのは荒々しい火を噴く山と無数の巨鳥が飛び交う島だった。

世界海難史上、最も長い20年に亘る過酷な原始生活を彼らはどう生き延び、どうやって島を脱出したのだろうか

「鳥島・漂流・海運・新居宿・アホウドリ・江戸時代に関心がある方におすすめです。」

会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」

申し込みはコチラから。054(252)8018

もしくはオーナーメールで直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「鳥島漂流 沖の太夫たち」です。

(小笠原にある漂流民の冥福碑)

江戸時代中期、藩の米を積み遠州新居の港を出航した勇ましい大鹿丸。

彼らは予定通りの航海を経て帰港する途中、大風に吹かれ消息を絶った。

50余日間の漂流の末、彼らが見たのは荒々しい火を噴く山と無数の巨鳥が飛び交う島だった。

世界海難史上、最も長い20年に亘る過酷な原始生活を彼らはどう生き延び、どうやって島を脱出したのだろうか

「鳥島・漂流・海運・新居宿・アホウドリ・江戸時代に関心がある方におすすめです。」

会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」

申し込みはコチラから。054(252)8018

もしくはオーナーメールで直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2014年05月30日

花蔵の乱を辿る ①

藤枝市にて行われた「藤枝おんぱく」のプログラム「武将・今川義元と行く 「花蔵の乱」探訪ツアー」に参加してきました。

花蔵の乱とは、今川氏親の異母兄弟である後の今川義元である栴岳承芳と、玄広恵探が争った、家督相続争いである。

玄広恵探が花蔵城を居城としていた事から「花蔵殿」と呼ばれていた事から、花蔵の乱と呼ばれる。

7:50藤枝駅集合

ホントはもっと早く到着して、朝ラーメンをとも思いましたが、流石に起きれませんでした・・・。

藤枝駅からバスに乗り、一回乗り換えを経て中田バス停下車

葉梨公民館で集合の人と合流し、今回の企画がスタート

今川義元役の方と玄広恵探役の人によって案内をする、という趣です。

幟を持つ一団を交差する人は何を思うか・・・。

まず訪れたのは長慶寺

今川氏の氏寺であった長慶寺は、今川氏三代目・泰範が開基として開創した寺院である。

今川泰範は範氏の次男であり若い頃は鎌倉建長寺に入り修行していた事がある。

なぜペンギン・・・

今川泰範と太原雪斎の墓

太原雪斎の姉と言われている太年凪が、廃れていた長慶寺の再興に手がけ、更に雪斎が晩年葉梨郷に隠居し再興を果たした。

花蔵の乱とは、今川氏親の異母兄弟である後の今川義元である栴岳承芳と、玄広恵探が争った、家督相続争いである。

玄広恵探が花蔵城を居城としていた事から「花蔵殿」と呼ばれていた事から、花蔵の乱と呼ばれる。

7:50藤枝駅集合

ホントはもっと早く到着して、朝ラーメンをとも思いましたが、流石に起きれませんでした・・・。

藤枝駅からバスに乗り、一回乗り換えを経て中田バス停下車

葉梨公民館で集合の人と合流し、今回の企画がスタート

今川義元役の方と玄広恵探役の人によって案内をする、という趣です。

幟を持つ一団を交差する人は何を思うか・・・。

まず訪れたのは長慶寺

今川氏の氏寺であった長慶寺は、今川氏三代目・泰範が開基として開創した寺院である。

今川泰範は範氏の次男であり若い頃は鎌倉建長寺に入り修行していた事がある。

なぜペンギン・・・

今川泰範と太原雪斎の墓

太原雪斎の姉と言われている太年凪が、廃れていた長慶寺の再興に手がけ、更に雪斎が晩年葉梨郷に隠居し再興を果たした。

続く…。

2014年05月29日

5月28日高嶋酒造講演 「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」の参考文献

5月28日、沼津市の高嶋酒造にて「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」についてお話させて頂きました。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ニッポン人異国漂流記/小林茂文」

「世界を見てしまった男たち/春名 徹」

「督乗丸の漂流/川合彦充」

「異国漂流奇譚集/石井研堂」

「小栗重吉漂流記/玉井幸助, 加藤一志 」

なお、督乗丸の漂流を小説化した作品で「風炎の海(二宮 隆雄)」「 漂い果てつ―小栗重吉漂流譚(三田村 博史)

」という作品もあります。

ご参考にして下さい。

※次回の高嶋酒造での講座は6月25日18時半から「義風一迅 東遊運動と独立の道」と題し、フランス植民地化にあったベトナムで起こった近代化運動・東遊運動と独立に至るまでに関わった日本人たちについてお話しします。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ニッポン人異国漂流記/小林茂文」

「世界を見てしまった男たち/春名 徹」

「督乗丸の漂流/川合彦充」

「異国漂流奇譚集/石井研堂」

「小栗重吉漂流記/玉井幸助, 加藤一志 」

なお、督乗丸の漂流を小説化した作品で「風炎の海(二宮 隆雄)」「 漂い果てつ―小栗重吉漂流譚(三田村 博史)

」という作品もあります。

ご参考にして下さい。

※次回の高嶋酒造での講座は6月25日18時半から「義風一迅 東遊運動と独立の道」と題し、フランス植民地化にあったベトナムで起こった近代化運動・東遊運動と独立に至るまでに関わった日本人たちについてお話しします。

2014年05月28日

本日講演 「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」 沼津市 高嶋酒造にて

本日18時半より講演致します。

内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。

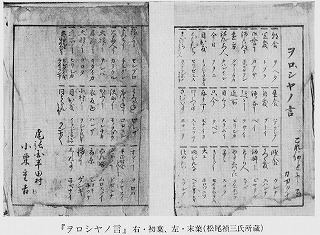

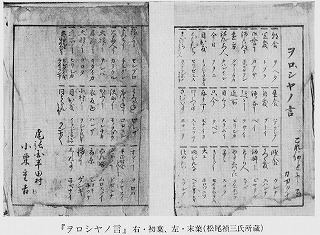

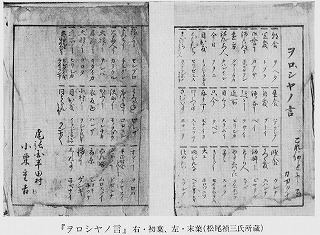

(重吉がまとめたロシア語単語集「ヲロシャノ言」)

江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。

彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。

「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。

(重吉がまとめたロシア語単語集「ヲロシャノ言」)

江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。

彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。

「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年05月27日

交通科学博物館閉館の現場を見に行く ⑥天満橋商店街

先回の続き…。

弁天町駅のプラットホームには交通科学博物館の案内が。

しかし、これも近日中に剥がされてしまうであろう。

ここから大阪での知人に会う事に。天満駅にて会う事に。

大阪は数回来ているが、大阪環状線の東側には来た事が無かったので、これが初であるかもしれない。

知人が言うには、天満の商店街は日本で最も長い商店街であるとの事。

大阪で展開するスーパー玉出

派手な色彩と、価格の安さが特徴的である。

狙ってこの店名ですかね…。

商店街のブロック毎で飾り付けが異なるようだ。

陳列が大阪ならでは、とも言える押しの強さを感じる。

そして大阪天満宮にて参拝。

19時近くと遅い時間であったが、御朱印を授けていただけた。

これも大阪か・・・?

大阪天満宮のすぐ隣、上方落語の繁盛亭

「上方落語」は大阪大空襲後、60年間定席が無かったというのに驚き。

2006年9月15日開席。用地は大阪天満宮の宮司の好意により、無償で提供された。建設費用約2億4000万円は個人や企業からの寄付金で賄ったという。

再び商店街へ戻る。

天満橋第4、なので、「てんしちゃん」だとか。

食事をしたお好み焼き店の前にある地蔵であるが、こんな新しい店が置いたものと分かっていても、賽銭が供えられている。まさしく信仰の現場。

お好み焼き店が込んでいたので、食事の後は喫茶店にて色々と話す。

ミルクセーキがあった。

2014年05月24日

6月12日講演 「会津藩 守り続けた真の侍」 三島 cucurucuにて

6月12日19時より三島市のカフェcucurucuにて講演致します。

内容は「会津藩 守り続けた真の侍」です。

(会津藩藩祖・保科正之)

江戸時代、会津藩は徳川御三家に次ぐ家格とされ、藩祖・保科正之から蝦夷地警護、幕末の江戸湾警護、京都守護職など、御三家以上に幕府に忠義を果たした。

武士の中の武士と言える会津藩の歴史と、その精神を生んだ背景についてお話しします。

「会津藩・江戸時代・蝦夷地警護・海防・教育史・武士道」に関心がある方にオススメ。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「会津藩 守り続けた真の侍」です。

(会津藩藩祖・保科正之)

江戸時代、会津藩は徳川御三家に次ぐ家格とされ、藩祖・保科正之から蝦夷地警護、幕末の江戸湾警護、京都守護職など、御三家以上に幕府に忠義を果たした。

武士の中の武士と言える会津藩の歴史と、その精神を生んだ背景についてお話しします。

「会津藩・江戸時代・蝦夷地警護・海防・教育史・武士道」に関心がある方にオススメ。

参加費:1000円(ワンドリンク付き)

時間:19時から

※駐車場がありません。公共交通機関(JR三島駅徒歩5分)か近隣の駐車場をお使い下さい。

開催場所はコチラ・cucurucu'

申し込みはオーナーメール、もしくはcucurucu'さんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年05月23日

交通科学博物館閉館の現場を見に行く ⑤屋外展示

閉館時間を知らせる放送が入り、外に出る。

屋外にある展示を最後に見る。

SL弁慶号

明治13年、北海道初の鉄道である官営幌内鉄道の開業にあたり、アメリカから輸入された蒸気機関車である。

国鉄C62形

東海道本線、山陽本線など主要幹線の優等列車牽引に使用された。

国鉄C62形の隣は国鉄キハ813号気動車「くろしお」

この空間はかつての京都駅のプラットホームを再現しているとか。

国鉄230形蒸気機関車

国鉄の前身・逓信省鉄道作業局が、日本で2番目の民間機関車メーカーである汽車製造会社に発注した、本格的に量産が行われた初の国産蒸気機関車である。

ナシ20形食堂車 車内

この車内は博物館の食堂として使用されていた。自分もここで食事がしたかったが、軽食などもう既に売り切れてしまったという事であった。

スタッフの方が横断幕を持って見送りして頂いた。

多くの人が名残おしそうに、交通科学博物館を眺めていた。

交通科学博物館の収蔵資料は、2016年春をめどに京都市にある梅小路蒸気機関車館を拡張する形で新たな鉄道博物館「京都鉄道博物館」に移設する予定である。

続く…

2014年05月22日

6月3日講演 「ムラの社会 闘う村と百姓たち」 沼津市 Lot.nにて

6月3日18時半から沼津市のLot.nにて行います。

内容は「ムラの社会 闘う村と百姓たち」です。

(弥生時代の代表的な村・登呂遺跡)

日本は民主主義が確立していない、自治の精神が薄いと言われているが本当だろうか?

農民はただただ支配されていた訳では無く、中世の村は民主的な自治を行い、自分たちの自治や権利が侵された時には一致結束して闘っていた。

古代のムラの成り立ちから、中世から近世にかけての村の制度についてお話しします。

「中世・社会学・民俗学・社会自治・一揆に関心がある方におすすめ。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「ムラの社会 闘う村と百姓たち」です。

(弥生時代の代表的な村・登呂遺跡)

日本は民主主義が確立していない、自治の精神が薄いと言われているが本当だろうか?

農民はただただ支配されていた訳では無く、中世の村は民主的な自治を行い、自分たちの自治や権利が侵された時には一致結束して闘っていた。

古代のムラの成り立ちから、中世から近世にかけての村の制度についてお話しします。

「中世・社会学・民俗学・社会自治・一揆に関心がある方におすすめ。」

会費:1000円(ドリンク付き)

時間:18時半から

開催場所はコチラ・沼津市上土町60 岡田ビル1F(元Floyd沼津店 店舗)

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはLot.nさんへ直接お願いします。

055-919-1060

055-919-1060ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年05月21日

交通科学博物館閉館の現場を見に行く ④

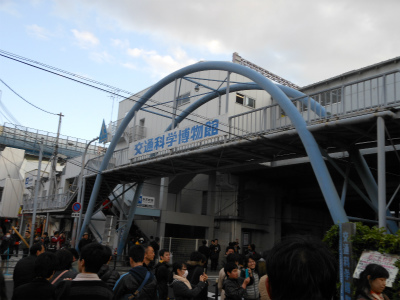

「交通科学博物館」と銘打つだけあって、鉄道以外の交通機関についても展示はある。

これは淀川を往来していた「くわらんか船」の模型

五大力という江戸市中の川にて物資を運んだ船

かつて漁船に多く用いられていた焼玉エンジン

続いて航空機も。

レオナルド・ダ・ヴィンチのはばたき機

飛行機を研究していた二宮忠八氏による模型飛行器

二宮は独力で飛行器の研究を続け、「ライト兄弟よりも先に飛行機の原理を発見した人物」と評されている。

エアロ・コマンダー680F

アメリカのビジネス小型機。航空測量や航空写真・取材活動などに使われた。上空からの写真撮影、機内での原稿作成、写真現像、そしてそれらの電送も可能であった。

「東風」は朝日新聞社が昭和36年に購入し、21年間、山や海上・離島などの取材に活躍。

バイクもあります。

ダットサンがあるけど、トヨダは無い。

サンフランシスコにて用いられていた路面電車

ジオラマには多くの人が注目していたが、遂に閉館時間のアナウンスが流れた。

続く…。

2014年05月20日

5月31日講演 「鳥島漂流 沖の太夫たち」 静岡市くればにて

5月31日14時より静岡市のシニアライフ支援センター「くれば」にて講演致します。

内容は「鳥島漂流 沖の太夫たち」です。

(鳥島空撮)

江戸時代中期、藩の米を積み遠州新居の港を出航した勇ましい大鹿丸。

彼らは予定通りの航海を経て帰港する途中、大風に吹かれ消息を絶った。

50余日間の漂流の末、彼らが見たのは荒々しい火を噴く山と無数の巨鳥が飛び交う島だった。

世界海難史上、最も長い20年に亘る過酷な原始生活を彼らはどう生き延び、どうやって島を脱出したのだろうか

「鳥島・漂流・海運・新居宿・アホウドリ・江戸時代に関心がある方におすすめです。」

会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」

申し込みはコチラから。054(252)8018

もしくはオーナーメールで直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「鳥島漂流 沖の太夫たち」です。

(鳥島空撮)

江戸時代中期、藩の米を積み遠州新居の港を出航した勇ましい大鹿丸。

彼らは予定通りの航海を経て帰港する途中、大風に吹かれ消息を絶った。

50余日間の漂流の末、彼らが見たのは荒々しい火を噴く山と無数の巨鳥が飛び交う島だった。

世界海難史上、最も長い20年に亘る過酷な原始生活を彼らはどう生き延び、どうやって島を脱出したのだろうか

「鳥島・漂流・海運・新居宿・アホウドリ・江戸時代に関心がある方におすすめです。」

会費:500円(+ワンオーダーをお願いします)。

開催場所はコチラ・静岡市両替町2丁目3-6大原ビル1F シニアライフ支援センター「くれば」

申し込みはコチラから。054(252)8018

もしくはオーナーメールで直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2014年05月19日

交通科学博物館閉館の現場を見に行く ③

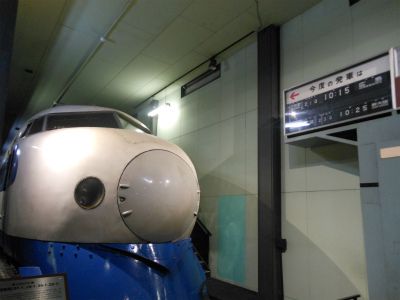

蒸気機関車から高速鉄道の時代に

国鉄時代の「こだま」

毛布を使うための切符

ヘッドマークいろいろ

保線工事の為の道具

駅間通信の為の通信機

シミュレーターは40分待ちでした。

続く…。

2014年05月18日

5月17日講演 「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」の参考文献

5月17日、東高円寺の散歩かふぇ ちゃらぽこにて「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」についてお話させて頂きました。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ニッポン人異国漂流記/小林茂文」

「世界を見てしまった男たち/春名 徹」

「督乗丸の漂流/川合彦充」

「異国漂流奇譚集/石井研堂」

「小栗重吉漂流記/玉井幸助, 加藤一志 」

なお、督乗丸の漂流を小説化した作品で「風炎の海(二宮 隆雄)」「 漂い果てつ―小栗重吉漂流譚(三田村 博史)

」という作品もあります。

ご参考にして下さい。

※次回のちゃらぽこでの講座は6月21日15時から「オホーツクの霧の海 愛憎の海峡 前編」と題し、ロシアの建国から拡大、漂流民を通じた日本人との接触、日本への度重なる来航と衝突、日露和親条約締結までをお話しします。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ニッポン人異国漂流記/小林茂文」

「世界を見てしまった男たち/春名 徹」

「督乗丸の漂流/川合彦充」

「異国漂流奇譚集/石井研堂」

「小栗重吉漂流記/玉井幸助, 加藤一志 」

なお、督乗丸の漂流を小説化した作品で「風炎の海(二宮 隆雄)」「 漂い果てつ―小栗重吉漂流譚(三田村 博史)

」という作品もあります。

ご参考にして下さい。

※次回のちゃらぽこでの講座は6月21日15時から「オホーツクの霧の海 愛憎の海峡 前編」と題し、ロシアの建国から拡大、漂流民を通じた日本人との接触、日本への度重なる来航と衝突、日露和親条約締結までをお話しします。

2014年05月17日

本日講演 「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」 散歩かふぇ ちゃらぽこにて

本日15時より散歩かふぇ ちゃらぽこにて講演致します。

内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。

(重吉がまとめたロシア語単語集「ヲロシャノ言」)

江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。

彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。

「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。

(重吉がまとめたロシア語単語集「ヲロシャノ言」)

江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。

彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。

「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。

会費:1500円(ドリンク付き)

時間:15時から

開催場所はコチラ・

※駐車場がありません。公共交通機関か近隣の駐車場をお使い下さい。

申し込みはオーナーメール、もしくはちゃらぽこさんへ直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年05月16日

交通科学博物館閉館の現場を見に行く ②蒸気機関の時代

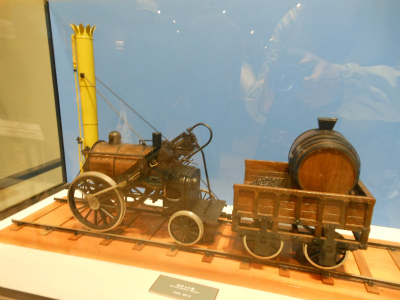

一番最初のリニアの展示から一転、その次は蒸気機関としての歴史。

稼働する蒸気機関の展示

1801号蒸気機関車

国鉄の前身である工部省鉄道局が、イギリスのキットソン社から輸入したタンク式蒸気機関車である。

日本特有の勾配にも強く、その性能の優秀さから、官設鉄道のほか私設鉄道(日本鉄道、甲武鉄道、岩越鉄道、北越鉄道、北海道鉄道)でも同形機が多数輸入された。

広く各地で用いられた所から、昭和40年に準鉄道記念物に指定された。

蒸気機関車の客車内

昔ながらの運賃表

乗務員の礼装用サーベル

明治42年に制定されたもの。鉄道乗務員は士族出身者が多かったと聞くが、刀を捨てるように言われた彼らにとっては新たな「魂」となったのだろうか。

礼装に対しての貨物駅夫の法被

荷物の宅配に関する広告(1932年)

個別に集荷して発送もしてくれるようだ。料金は概ね20銭。

しかしデザイン的に人の家に乗っかってるような気がしないでもない。

関西鉄道の時刻表(時間表となっている)

関西鉄道の広告

お彼岸なので様々な寺社への往復切符を割り引く旨。

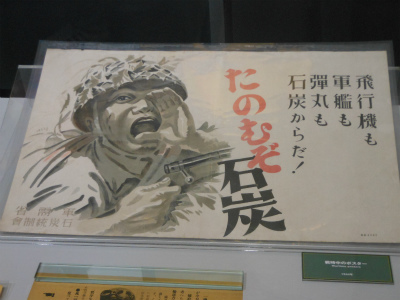

戦時中の広告

飛行機は機体の製造も燃料も石炭関係無くね?とも思ったり。

戦時中は旅行に許可証が必要でした。

続く…。

2014年05月15日

菓匠 栗山・横浜市保土ヶ谷区

とある会合で和菓子が配られた。

何気なしに眺めていたら、ローカルもローカルな名称と、絵柄に引き込まれた。

まだまだ知られていない、ローカルなものがまだまだあるのではないか?

これを見てから、和菓子屋巡りが始まったと言っていい。

洋菓子と比べ、その土地の歴史や風土、産物と、和菓子にはローカルな情報が詰まっている。それでいて、現在の材料を使ったりと、常に革新している。

私は街歩きをする際、和菓子屋をまず尋ねる。和菓子屋には老舗が多く、様々な歳時記に合わせた菓子を作るため、街の様子を見ている。そこには街の様々な情報が詰まっているからだ。

箱根駅伝で有名な権太坂にある菓匠・栗山(横浜市保土ケ谷区境木本町1−33)の作品。

何気なしに眺めていたら、ローカルもローカルな名称と、絵柄に引き込まれた。

まだまだ知られていない、ローカルなものがまだまだあるのではないか?

これを見てから、和菓子屋巡りが始まったと言っていい。

洋菓子と比べ、その土地の歴史や風土、産物と、和菓子にはローカルな情報が詰まっている。それでいて、現在の材料を使ったりと、常に革新している。

私は街歩きをする際、和菓子屋をまず尋ねる。和菓子屋には老舗が多く、様々な歳時記に合わせた菓子を作るため、街の様子を見ている。そこには街の様々な情報が詰まっているからだ。

箱根駅伝で有名な権太坂にある菓匠・栗山(横浜市保土ケ谷区境木本町1−33)の作品。

近くにある境木地蔵からのモチーフです。

商品名を表すのに、一里塚の標柱を活かしているデザインが秀逸です。

富士山も赤で表現するなど、木と塚の緑との配色が美しいです。

富士山も赤で表現するなど、木と塚の緑との配色が美しいです。

2014年05月14日

5月28日講演 「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」 沼津市 高嶋酒造にて

5月28日18時半より講演致します。

内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。

長期漂流を生き抜いた船頭・重吉の碑

江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。

彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。

「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

内容は「督乗丸漂流 国境なき海の男たち」です。

長期漂流を生き抜いた船頭・重吉の碑

江戸時代、駿河湾を航行していた尾張と伊豆の船乗りたち。

彼らは暴風に巻き込まれ、一年半にも及んで太平洋を漂い、遂にはアメリカ大陸にまで到達した。彼らの漂流の苦闘と帰国に便宜を図ったイギリス人・ロシア人船乗りの人道精神の道のりを語ります。

「江戸時代・海運・危機管理・漂流・異文化交流」に関心がある方におすすめ。

参加費:700円。

時間:18時30分から

開催場所はコチラ・沼津市原の高嶋酒造にて

※駐車場がありません。公共交通機関での来場をお願いします。(JR原駅から徒歩5分)

※申し込みは高嶋酒造へメールでお願いします。「info★hakuinmasamune.com」(★を@に換えて下さい。)

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました。

2014年05月13日

交通科学博物館閉館の現場を見に行く ①

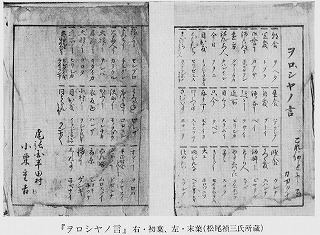

JR西日本が運営する交通科学博物館が4月6日を以って閉館するという事で、最終日に行って来ました。

このニュースを聞いた時、大阪の文化財が失われている現状に関連する物かと思われたけど、そう言う訳では無いですね。

大阪環状線・弁天町駅すぐ側です。弁天町駅下車

ただ、来た時にたまたま火災によって大阪環状線が運転見合わせとなっていたため、大阪駅から地下鉄にて来たのであった。

やはり最終日というのもあって、かなりの列であった。

すると、ハンバーガーチェーン店の人がクーポンを配っていたので、それを貰って近くにあった店でハンバーガーを購入。食べながら列を並んでいると、食べ終わった所で入館。昼食を食べていなかったので丁度良かった。

館内も非常に込み入っていて、狭い所は(3mはあっても)擦違いが窮屈な程であった。

寄せられたメッセージが凄い。鉄道というジャンルの層の厚さを感じる。

「カンセンジャー」って「感染」を連想してしまう・・・。

昭和30年代初頭、日本国内の交通関係の博物館は東京の交通博物館が唯一であった。

博物館を所有していた日本国有鉄道は、昭和32年頃、大阪に交通博物館の分館を設置することを検討したが、その後、交通博物館の分館としてではなく、交通博物館とはコンセプトの異なる現代・未来の交通に関する展示を中心とした博物館として設置することになった。

大阪環状線全通記念事業として開館が具体化し、弁天町駅隣に「交通科学館」として設置されることになり、昭和37年1月21日に開館となった。

その為、鉄道車両のみならず、交通に関わる様々な展示であるのが特徴である。

まず最初の展示はリニアモーターカー

ML-500形 リニアモーターカー・マグレブ

子供の頃に見た図鑑に載っていた物です。

昭和54年に宮崎浮上鉄道実験センターで時速517kmを記録。

よ~く見ると、リベットが細かく打たれている。この辺りは航空機の技術であろうか。

現在の実験車両と違って、居住性は余り無さそうですね。

このニュースを聞いた時、大阪の文化財が失われている現状に関連する物かと思われたけど、そう言う訳では無いですね。

大阪環状線・弁天町駅すぐ側です。弁天町駅下車

ただ、来た時にたまたま火災によって大阪環状線が運転見合わせとなっていたため、大阪駅から地下鉄にて来たのであった。

やはり最終日というのもあって、かなりの列であった。

すると、ハンバーガーチェーン店の人がクーポンを配っていたので、それを貰って近くにあった店でハンバーガーを購入。食べながら列を並んでいると、食べ終わった所で入館。昼食を食べていなかったので丁度良かった。

館内も非常に込み入っていて、狭い所は(3mはあっても)擦違いが窮屈な程であった。

寄せられたメッセージが凄い。鉄道というジャンルの層の厚さを感じる。

「カンセンジャー」って「感染」を連想してしまう・・・。

昭和30年代初頭、日本国内の交通関係の博物館は東京の交通博物館が唯一であった。

博物館を所有していた日本国有鉄道は、昭和32年頃、大阪に交通博物館の分館を設置することを検討したが、その後、交通博物館の分館としてではなく、交通博物館とはコンセプトの異なる現代・未来の交通に関する展示を中心とした博物館として設置することになった。

大阪環状線全通記念事業として開館が具体化し、弁天町駅隣に「交通科学館」として設置されることになり、昭和37年1月21日に開館となった。

その為、鉄道車両のみならず、交通に関わる様々な展示であるのが特徴である。

まず最初の展示はリニアモーターカー

ML-500形 リニアモーターカー・マグレブ

子供の頃に見た図鑑に載っていた物です。

昭和54年に宮崎浮上鉄道実験センターで時速517kmを記録。

よ~く見ると、リベットが細かく打たれている。この辺りは航空機の技術であろうか。

現在の実験車両と違って、居住性は余り無さそうですね。

続く…。

2014年05月12日

11日teshio講演 「義風一迅 東遊運動と独立の道」 参考文献

5月11日、沼津市のteshioにて「義風一迅 東遊運動と独立の道」についてお話させて頂きました。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ベトナムから来たもう一人のラストエンペラー/森達也」

「「安南王国」の夢: ベトナム独立を支援した日本人/牧久」

「ベトナム亡国史/ファン・ボイ・チャウ」

「日越ドンズーの華/田中孜」

「玄洋社・封印された実像/石滝豊美」

ご参考にしてください。

なお、今回取り上げたファン・ボイ・チャウと浅羽佐喜太郎の交流については「The Partner ~愛しき百年の友へ~」というTBS制作のドラマがありました。

※次回のセミナーカフェは6月15日14時からです。

お越し下さった皆さん、ありがとうございました。

講座に当たっての参考文献は以下の通りです。

書名/著者

「ベトナムから来たもう一人のラストエンペラー/森達也」

「「安南王国」の夢: ベトナム独立を支援した日本人/牧久」

「ベトナム亡国史/ファン・ボイ・チャウ」

「日越ドンズーの華/田中孜」

「玄洋社・封印された実像/石滝豊美」

ご参考にしてください。

なお、今回取り上げたファン・ボイ・チャウと浅羽佐喜太郎の交流については「The Partner ~愛しき百年の友へ~」というTBS制作のドラマがありました。

※次回のセミナーカフェは6月15日14時からです。

2014年05月11日

本日講演 「義風一迅 東遊運動と独立の道」 沼津市 teshioにて

本日14時より沼津市のカフェteshioにて講演致します。

内容は「義風一迅 東遊運動と独立の道」です。

(ベトナム人留学生を支援した浅羽佐喜太郎)

フランス支配下にあったベトナムを独立させるべく活動していたファン・ボイ・チャウは闘争での運動から、独立後の人材を育てるべく日本への留学を若者に呼びかける。

国際関係を保ちたい日本は留学生を追放し始めるが、多くの人が彼らを支援した。

ベトナムの独立運動家と彼らを支援した日本人たちの交流についてお話します。

「アジア植民地史・ベトナム・旧浅羽町・留学生・独立運動」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:14時から(前回までと時間が異なります)

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

内容は「義風一迅 東遊運動と独立の道」です。

(ベトナム人留学生を支援した浅羽佐喜太郎)

フランス支配下にあったベトナムを独立させるべく活動していたファン・ボイ・チャウは闘争での運動から、独立後の人材を育てるべく日本への留学を若者に呼びかける。

国際関係を保ちたい日本は留学生を追放し始めるが、多くの人が彼らを支援した。

ベトナムの独立運動家と彼らを支援した日本人たちの交流についてお話します。

「アジア植民地史・ベトナム・旧浅羽町・留学生・独立運動」に関心がある方にオススメ。

会費:500円

※飲食店ですので1人1オーダーのご協力をお願い致します。

時間:14時から(前回までと時間が異なります)

※お車でお越しの方は2人以上の相乗りで文化センターの駐車場をご利用頂くと、1時間無料になります。

開催場所はコチラ・沼津市民文化センター内のカフェ・teshioにて

申し込みはオーナーメール、もしくは「info★cafe-teshio.com」(★を@に変更してメールを)で直接お願いします。

ちなみに、タイトルの「世間士(ショケンシ・セケンシとも)」とは、民俗学の言葉で「各地で見聞きしたことを故郷に伝え、役に立てる人」という意味です。

本来は「世間師」が正しいですが、自分で「師」というのもおこがましいので、「士」としました

2014年05月10日

長浜散歩 ③

黒壁十一號館・ステンドグラス館

日本愛瓢会本部とある。

瓢箪を愛する事で社会貢献を計るそうです。

金の草履が。

信長の草履を温めた木下藤吉郎の出世にあやかり、履いたら出世するかもと。

浄琳寺

太鼓櫓が特徴的な、なかなか見慣れない造りです。

太鼓櫓は寛政10年の造り。寺子屋も設けられていた。

長浜バイオ大学 町屋キャンパス

この周辺は呉服町と呼ばれていたという。

安藤家

長浜城主の秀吉は町衆の中から『十人衆』を選び長浜の自治を委ね、安藤家は十人衆から選ばれる三年寄の一家として江戸期を通じて活躍した。

明治38年に建てられた安藤家の住居は、紅殻格子、虫籠窓などが施された長浜を代表する近代和風建築。北大路魯山人が幾度と逗留した離れに天井画や襖絵が季節ごとで公開される。

駅前の中島屋食堂

良い雰囲気です。

長浜市は市民が育んできた文化の蓄積や伝統なまちの雰囲気を現代の生活の中に生かして、町全体を博物館のように魅力あるコトやモノで覆い、個性ある美しく住めるまちとした。

その結果、伝統に支えられた商店街と古い住宅街が、今や湖北最大の観光スポットへと変貌を遂げている。

町の再開発というと、古い区画を整理し、大きなビルを建てるというものであるが、再開発によって散々な状態になっている地方都市は幾らもある。

長浜の事例は、街の再構築をどうすべきか、という点で非常に興味深い。長浜は「市民」というより「町衆」と言った方が合っているかもしれない。

これにて長浜を後にする。また訪れてみたい。